| 式次第 | 典儀の発声 | 神主の行動 | 参列者の行動 |

|---|---|---|---|

| これより会社の発展と安全を祈願して平成XX年度例大祭を執り行います。 | |||

| 修祓 | まず |

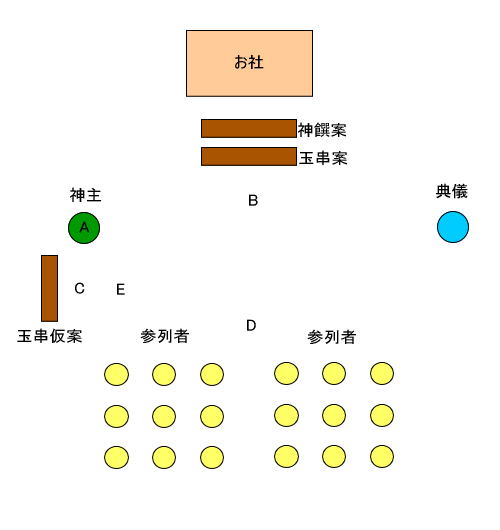

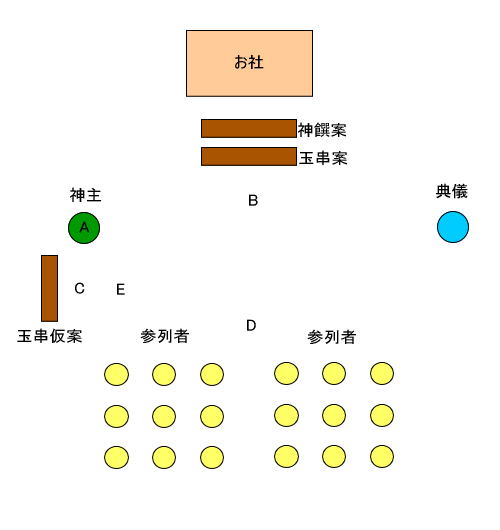

立ち上がってBに移動。 お辞儀を二回連続して行う。 |

|

| ご一同様、ご起立の上、ご低頭ください。 | 起立して、頭を下げる。 | ||

| (祓詞奏上) | 祓詞奏上を始める。 | ||

| 祓詞奏上を終える。 | |||

| ご一同様お直りください。 | 頭を上げる。 | ||

| (大麻祓い) | 大麻でB神饌、Cで玉串を祓う。 参列者を祓うためDに進む。 |

||

| ご一同様、ご低頭ください。 | 頭を下げる。 | ||

| 参列者を大麻で祓う。 | |||

| ご一同様、お直りの上、ご着席ください。 | 頭を上げて、座る。 | ||

| Aに戻り、着席する。 | |||

| 献饌 | 次に |

Bに進み瓶子の蓋を取る。 | |

| Aに戻り、着席する。 | |||

| 祝詞奏上 | 次に宮司(もしくは |

Bに移動。祝詞を左横で伸ばす。 | |

| ご一同様、ご起立の上、ご低頭ください。 | 起立して、頭を下げる。 | ||

| 祝詞奏上を行う。 | |||

| 祝詞奏上が終わって祝詞を 左横でたたむ。 |

|||

| ご一同様、お直りの上、ご着席ください。 | 頭を上げて、座る。 | ||

| Aに戻り、着席する。 | |||

| 玉串奉奠 | 次に |

||

| 宮司(もしくは |

Cに進み玉串をとる。 | ||

| Bに進んで玉串奉奠を行う。 | |||

| Cに戻り、玉串をとる。 | |||

| 続いて順次、参列者様に玉串を |

|||

| XXX様 | 立ち上がってEに進む。 | ||

| 玉串を受け取ったらBに進む。 | |||

| Bで玉串奉奠を行う。 | |||

| 席に戻る。 | |||

| XXX様 | 立ち上がってEに進む。 | ||

| 玉串奉奠が終わるまで、繰り返す。(注1) 玉串奉奠が終わりに近づいたら、神主に指で残り人数を教える助かります。 |

|||

| Aに戻り、着席する。 | |||

| 撤饌 | 次に |

Bに進み瓶子の蓋をする。 | |

| Aに戻り、着席する。 | |||

| 以上で平成XX年度の例大祭が滞りなく終了いたしました。 | |||

| 直会 | 続いてご |

||

| (スタッフにかわやけ、もしくはコップを神主ならびに参列者に配ってもらって下さい。) | |||

| 参列者様にお神酒を注ぐ | |||

| 神主様よりご挨拶を一言お願いします。(注3) | ご挨拶をする | ||

| 一同で乾杯! | |||